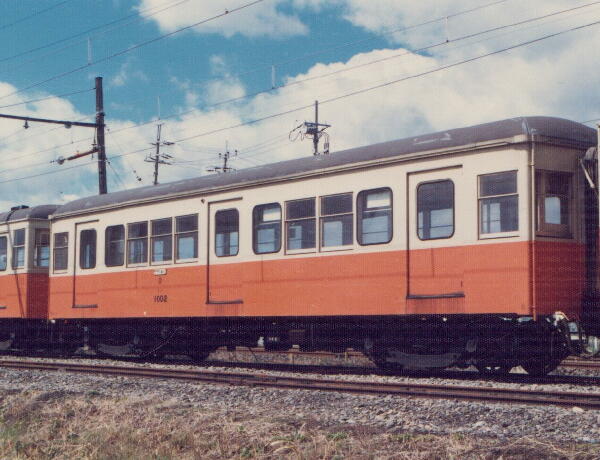

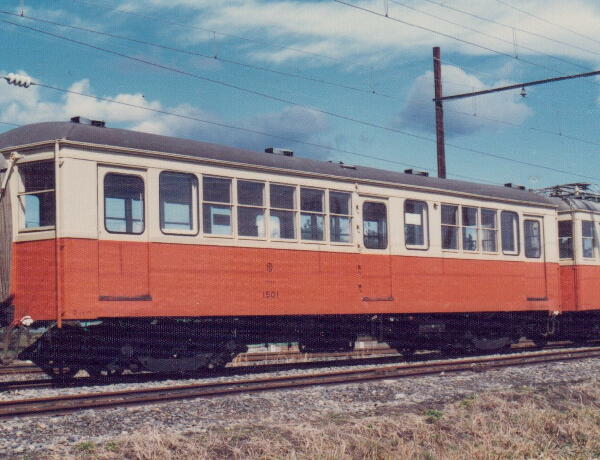

| モハ1000型(1001~1009)、サハ1500型(1501) | |

|

種々雑多な旧型車が活躍した日立電鉄において、最大両数を誇ったのがモハ1000型です。そのルーツは小田

原急行鉄道(現小田急電鉄)が開業時に新製したモハ1型に遡り、相模鉄道を経て入線したものを含めて、このグル ープはモハ1000型・サハ1500型あわせて10両を数え、ラッシュ時の主力として活躍しました。 小田原急行鉄道モハ1型は、小田原開業にあわせて1927年(昭和2年)3月に日本車両で18両(モハ1~18) が新製された車体長15m級の3ドア・ロングシート車で、近距離輸送に使用されました。 戦時中の企業統合により1942年(昭和17年)5月1日に小田急電鉄は東京急行電鉄に合併されて東急小田原 線となり、車号整理によりモハ1型はデハ1150型(1151~1168)に改番されました。大東急時代には海老名で 接続する厚木線(現相模鉄道)でも使用され、戦後1947年(昭和22年)6月1日の相模鉄道分割時にデハ1150 型のうち9両(1155~1159、1162~1165)がそのまま譲渡されました。 残りの9両(1151~1154、1160、1161、1166~1168)は、1948年(昭和23年)6月1日の小田急電鉄 分離時に戻り、1950年にデハ1100型(1101~1109)に改番され、制御装置をHLからHBに変更し3連×3本 に編成化されました。1958年(昭和33年)2月にはデハ1101が荷物電車化されてデニ1101となり、残りの8両 は4連×2本に編成化されましたが、相次ぐ大型車の増備に伴い、1959年(昭和34年)7月にデハ1105~1109 の4両が熊本電気鉄道に譲渡され、翌1960年(昭和35年)8月には残りの4両(デハ1102~1104、1109)が 日立電鉄に譲渡されました。 一方、大東急からの分割時に相模鉄道に移籍した9両は、1951年(昭和26年)11月にモハ1000型(1001~ 1009)に改番され、後に小田急と同様3連×3本に編成化されました。相模鉄道においても大型車の増備に伴い、 1963年(昭和38年)11月にモハ1001~1003が日立電鉄に、1965年(昭和40年)7月にモハ1004~1006 が京福電鉄福井支社(現えちぜん鉄道)に譲渡され、残ったモハ1007~1009も荷物電車化されてモ二1000型 (1007~1009)となりました。さらに、モ二1000型も1979年(昭和54年)2月に3両揃って日立電鉄に譲渡され たため、小田急からの譲渡車を含めて同型10両が日立電鉄に集結しました。 なお、小田急に残ったデニ1101は荷物輸送廃止に伴い1976年(昭和51年)10月に廃車となり、熊本電気鉄道 に譲渡された4両(モハ300型301~304)も老朽化や余剰により順次廃車されましたが、そのうちモハ301(元小 田急モハ10→東急デハ1160→小田急デハ1105)は1981年(昭和56年)12月廃車後、保存のため小田急に 里帰りし、1984年(昭和59年)3月に製造時のモハ10に復元されました。 相模鉄道から京福電鉄に譲渡された3両(モハ270型271~273)も中間車化されていたモハ272が1983年 (昭和58年)に、残ったモハ271・273も1987年(昭和62年)6月に廃車となりました。 上記のように、元小田原急行鉄道モハ1型は18両中17両が地方鉄道に払下げられ、その大部分が昭和末期か ら平成初頭まで活躍し、1927年(昭和2年)3月新造以来、60年あまりの長寿を全うしました。 |

|

|

|

|

日立電鉄モハ1000型のうち、1001~1003は1963年(昭和38年)11月に相模鉄道から譲り受けました。

この3両は小田原急行鉄道モハ1型5~7として製造され、1942年(昭和17年)5月1日に東京急行デハ1150型 1155~1157となり、同社厚木線(現相模鉄道)で使用されていました。戦後、相模鉄道が東急から分離する際、 厚木線で使用されていたデハ1150型9両(1155~1157、1162~1165)は相模鉄道に移籍となり、1951年 (昭和26年)11月にモハ1000型1001~1009に改番されました。 相模鉄道では1958年(昭和33年)に3連×3本に編成化され、モハ1001~1003の中間車1002およびモハ 1004~1006の中間車1005はパンタグラフと運転台が撤去され、中間電動車となりました。その後、大型車の増 備に伴い1963年(昭和38年)11月、モハ1001~1003は3両揃って日立電鉄に譲渡されました。 日立電鉄では同番号(日立電鉄では二代目)のまま使用され、1968年(昭和43年)8月に車体更新を受けてモ ハ1001とモハ1002はクハ2501と組んで3連となり、モハ1003は両運転台化のうえラッシュ時の増結用および 予備車となりました。 なお、車体更新に際してモハ1001は常北太田寄りに貫通路を設け、窓配置を原型の1D6D6D1からdD5D5D 1に改め、窓自体も幕板を狭めて大きく改造されました。中間車のモハ1002は、車体更新時に窓配置を1D4D4D 1とし、ノーシル・ノーヘッダーの車体に作り替えられました。両運転台のモハ1003はモハ1001と同様な窓配置や 窓自体への変更のほか、両運転台のまま鮎川寄りに貫通路が設けられたため、更新により各車共にオリジナルと はかなり異なる外観となりました。 その後、1985年(昭和60年)にはモハ1002が4連に編成変えとなったため、晩年はモハ1001-クハ2501の 2連でラッシュ時限定運用に就いていましたが、営団2000系が入線するとモハ1001・1002は1992年(平成4 年)7月に、両運転台のモハ1003は1993年(平成5年)4月に廃車となりました。 |

|

|

|

|

モハ1000型1004~1006は、小田急電鉄から直接譲り受けた車両です。小田急開業時にモハ1型2・4・18と

して製造され、大東急時代にデハ1150型1152・1154・1168に改番されました。なお、デハ1154は戦時中に 火災で消失しましたが、1948年(昭和23年)に復旧されています。 戦後、デハ1150型は半数が相模鉄道に移籍し、小田急電鉄には9両(1151~1154、1160、1161、1166 ~1168)が戻り、1950年(昭和25年)にデハ1100型1101~1109に整理され、3両固定編成化が施されまし た。その際にデハ1103および1109は付随車(改番はなし)となり、各車ともドア位置の変更や制御装置のHB化 などが施されました。 昭和30年代になると大型車の相次ぐ増備に伴い、1両(1101)が荷物電車化、4両(1105~1108)が熊本電 鉄に譲渡され、残る4両(1102~1104、1109)は1959年(昭和34年)、デハ1109を再電装して固定編成化 (1102-1103-1109-1104)されました。しかしながら、それも長くは続かず、翌1960年(昭和35年)8月に は4両共に日立電鉄に譲渡されました。 日立電鉄ではデハ1102・1104・1109がモハ1000型1001~1003(初代)に、デハ1103(付随車代用)が サハ1500型1501となり、モハ1001と1002はサハ1501を間に挟んだ3連で、モハ1003は単行用として使用 されましたが、モハ1001~1003は1964年(昭和39年)1月に前述の二代目モハ1001~1003の入線にあわ せてモハ1004~1005に改番されました。 その後、車体更新時にモハ1004・1005はモハ1001と同様の窓配置および窓自体の改造を受け、モハ1004 は鮎川寄りに、モハ1005は常北太田寄りに貫通路を設け、サハ1501およびサハ2801と4連を組んでラッシュ時 に活躍しました。一方、モハ1006は両運転台のまま両側に貫通路が設けられ、窓についても他車と同様に配置変 更が行われましたが、窓自体の大きさはあまり変わらず、オリジナルの雰囲気を残した外観となっていました。 両運転台のモハ1006は1972年(昭和47年)4月にワンマンカーに改造され、モハ1004以下の4連は1985年 (昭和60年)にサハ2801をモハ1002に変更してラッシュ時限定運用に就いていましたが、営団2000系入線に よりモハ1004・1005は1992年(平成4年)11月に、モハ1006はモハ1003と同時の1993年(平成5年)4月 に廃車となりました。 |

|

|

|

|

モハ1000型1007~1009は、1001~1003と同様に相模鉄道を経て譲り受けましたが、相模鉄道で荷物電

車化されていたものを客車化して入線しました。3両のルーツは小田原急行鉄道モハ1型13~15で、大東急時代 にデハ1150型1163~1165に改番され、戦後は相模鉄道に移籍して1951年(昭和26年)11月にモハ1000 型1007~1009に改番されました。 相模鉄道モハ1000型は3連×3本に編成化されて活躍しましたが、大型車の増備に伴い1963年(昭和38年) モハ1001~1003が日立電鉄に、1965年(昭和40年)モハ1004~1006が京福電鉄福井支社(現えちぜん鉄 道)に譲渡されました。 一方、モハ1007~1009は電気機関車代用として電動機出力増強(60kw→85kw)やブレーキ強化が施され ていたことから、1965年(昭和40年)7月に荷物電車化されてモニ1000型1007~1009となり、荷物輸送に活 躍しました。 その後、モニ2000型やクニ2500型(後の日立電鉄クハ2504・2503)が登場すると事業用となりましたが、 1977年(昭和52年)11月の荷物輸送終了に伴い、モニ2000型が事業用となったためモニ1007~1009は失 職し、クニ2506・2511と共に1979年(昭和54年)2月、日立電鉄に譲渡されました。 なお、モ二1000型の車体は荷物電車化時に中央扉を両開きとし、窓配置をd1D4DD4Ddに変更されており、車 内も座席が撤去されていましたが、客車化に際して座席の設置や中央扉の片側締切化などが施され、モハ1000 型の追番の1007~1009として入線しました。ちなみに日立電鉄モハ1000型1001~1006は車体更新により 外観がオリジナルとかなり異なっていましたが、荷物電車時代を経た1007~1009は、原型である小田急モハ1 型の面影を良く留めていました。 日立電鉄ではモハ1007がクハ2503と、モハ1009がクハ2504と編成を組み、モハ1008は増結用としてラッ シュ時に使用されました。なお、この車両の入線に伴い、元宇部鉄道買収車のモハ1302-クハ5300と元南武鉄 道や宮城電鉄買収車のモハ2230-クハ6310-モハ2210が廃車となっています。 その後、旅客の減少により晩年は増結用のモハ1008が休車となり、営団2000系が入線すると運用を離脱し、 モハ1009が1991年(平成3年)11月に、モハ1007・1008が翌12月に廃車となりました。 以上のように入線時期や履歴は異なりますが、小田原急行鉄道が開業時に新製したモハ1型18両のうち10両が 日立電鉄に集結し、平成初頭まで活躍しました。 車体長15mクラスの車両は地方鉄道にとって手頃なサイズであったこと、高度成長期以降の大手私鉄や地下鉄 車両が大型車化されたため、適当な代替え車両がなかったことが60年あまりにおよぶ長寿の要因であると思われ ますが、一方で昭和50年代半ばになって、車歴50年を超えた荷物電車をわざわざ客車に戻して譲り受けたのには とても驚きました。 この当時の地方鉄道への譲渡車は東急5000系が主流でしたが、在籍車が全て釣り掛け車であった日立電鉄で は、保守に慣れている在来車と同形車をあえて選んだのではないかと思います。この珍事象は我々旧型車ファンの 目を大いに楽しませてくれました。 |

| 保存車(モハ1003) | |

|

|

|

日立電鉄のモハ1000型は、営団2000系の入線により1991年(平成3年)から1993年(平成5年)にかけて廃

車となりましたが、その一部は解体を免れて売却されました。ただし、昨今のような保存目的ではなく廃車体利用目 的の売却であり、その消息には期待していなかったのですが、数年前になんと自宅のすぐ近所でモハ1003の廃車 体を発見しました。 その場所は松戸市小金原の「駄菓子屋ダイチャン」で、自宅から3kmほどのところです。このお店の建物の中に モハ1003の車体半分程度が取り込まれており、前面と側面の一部を外から確認出来るので、車で通りかかった折 りに見覚えのある車体が目に留まり、驚いて車を止めました。お店は昭和時代風の駄菓子屋で、営業時間中は車内 にも入れました。台車や足回りのない状態ですが、建屋内のために保存状態は非常に良く、車内も現役当時のまま 飲食スペースに利用されていました。なお、モハ1003の車体の片割れは、個人のコレクションが展示されている 「松戸市昭和の杜」に保存されているそうです。 若かりし頃、足繁く通った日立電鉄の懐かしい車両が近所に保存されていることに、大袈裟ですが何か運命的なも のを感じました。 |

|